- Le corail c’est…

- Corail dur ou corail mou ?

- Les coraux durs, merveilles des récifs coralliens

- À quoi ressemblent les coraux durs ?

- Où se situent les récifs coralliens ?

- Et les eaux froides ?

- Que mange le corail ?

- Comment se reproduit le corail ?

- Du corail au menu

- Le corail en danger

- Les bienfaits du corail

- La France des coraux

Le corail est un animal.

Le corail fait partie de la famille des « Cnidaires ».

Les cnidaires sont des animaux aquatiques qui ont des cellules urticantes*.

Le corail est de la même famille que les méduses, les gorgones et les anémones.

Le corail est présent :

- Dans tous les océans et toutes les mers du monde

- De la surface aux grandes profondeurs

- Et même en eau douce

Le corail peut être :

- Dur ou mou

- Fixe ou libre

- Seul ou en colonies

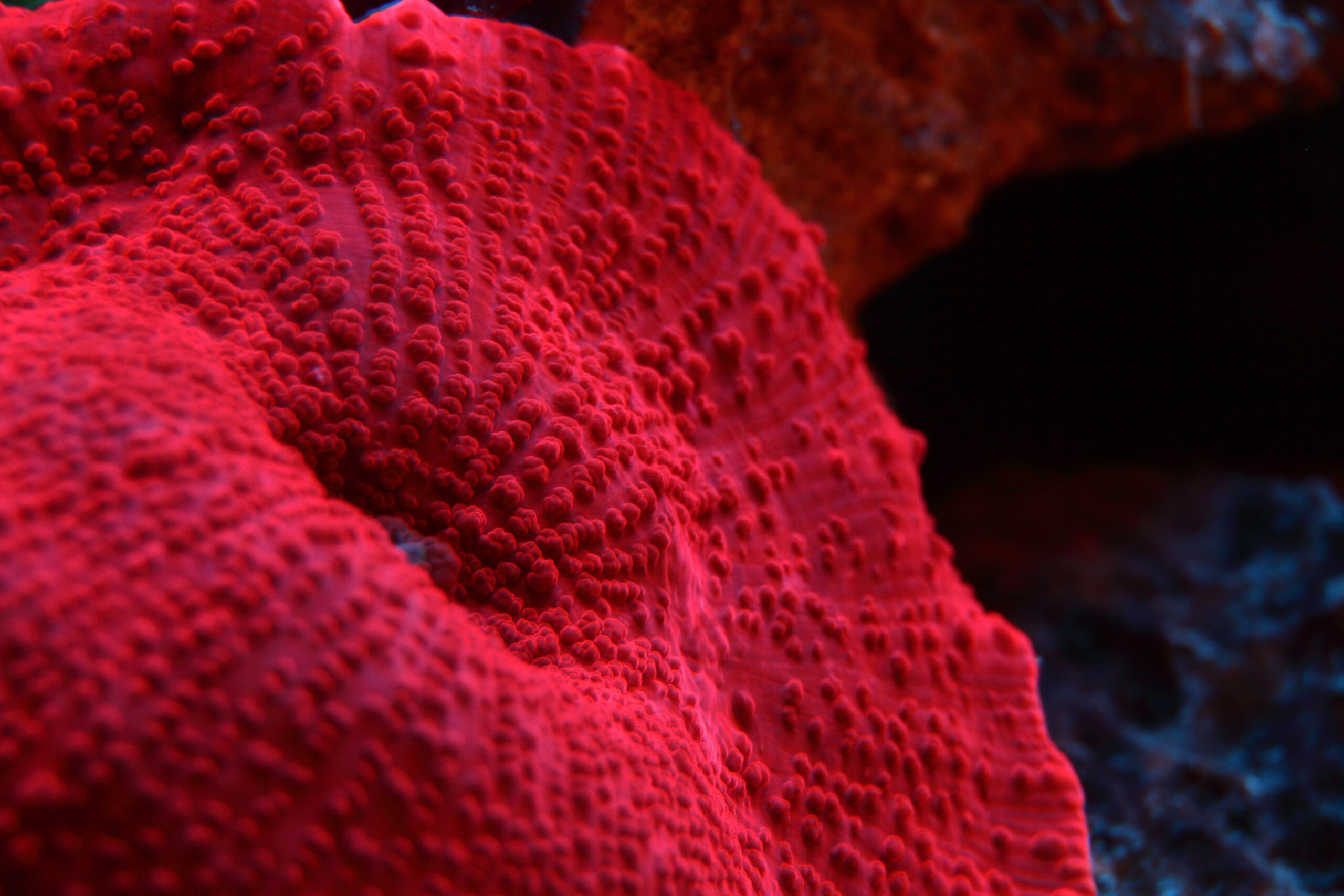

Le corail se décline sous de multiples formes : champignon, cerveau, feuille…

Le corail se décline sous de multiples couleurs : rose, rouge, jaune, vert, bleu…

Il y a plus de 1 600 espèces connues à ce jour !

Corail dur ou corail mou ?

Il existe deux types de coraux :

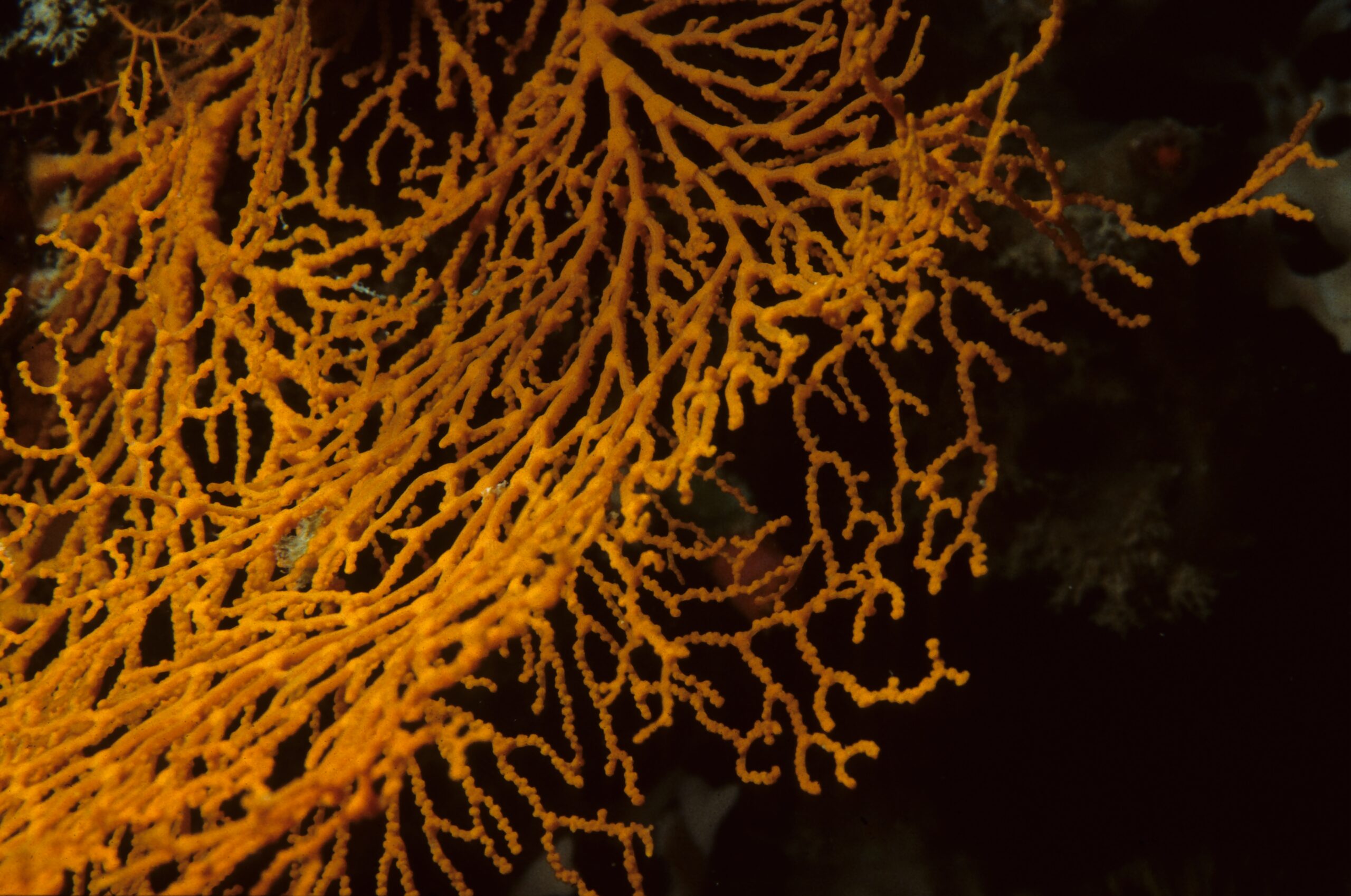

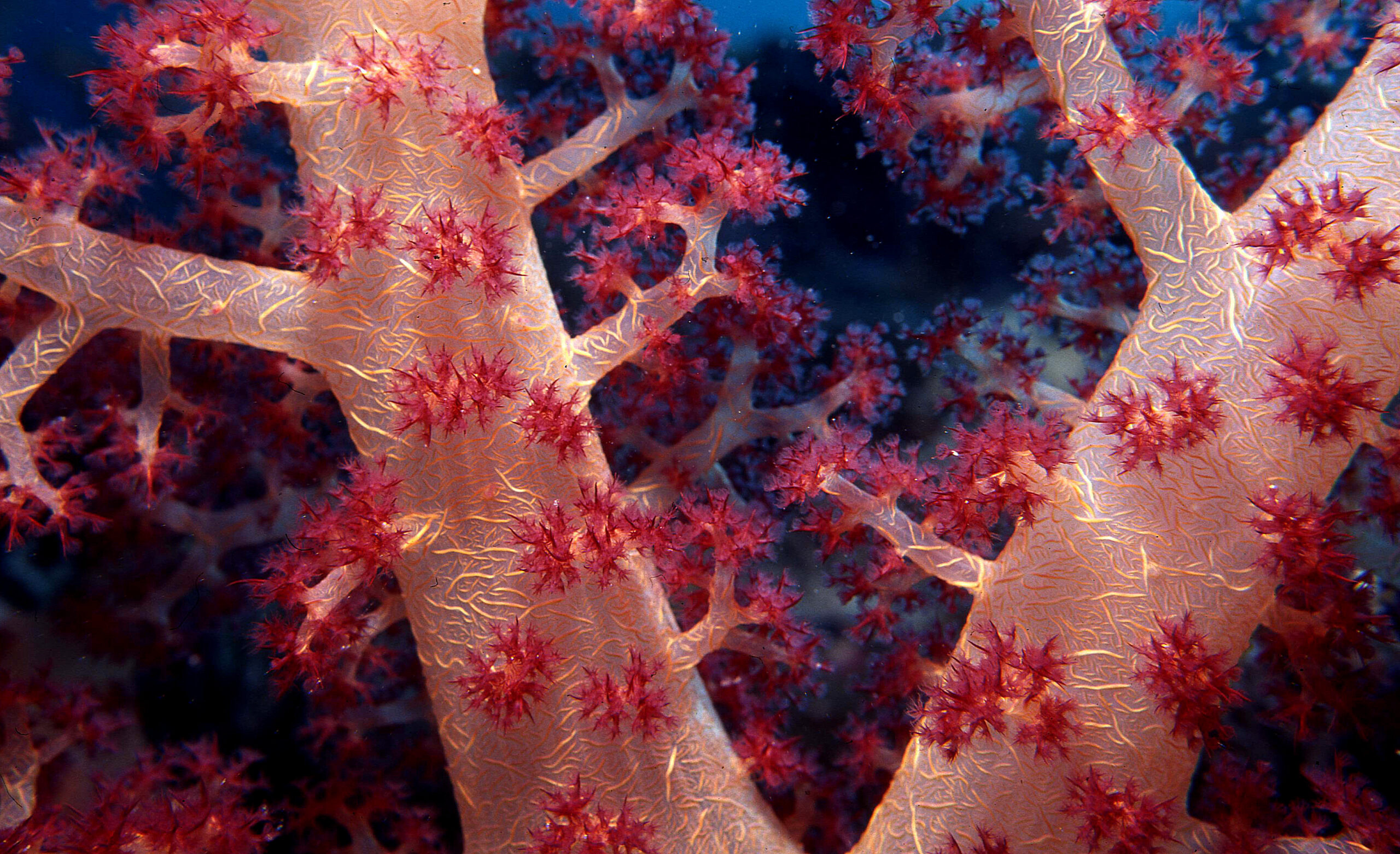

- Les coraux mous

Ils n’ont pas de squelette.

- Les coraux durs

Ils ont un squelette de calcaire.

Ils vivent en colonie.

Ils bâtissent les récifs coralliens.

Les coraux durs, merveilles des récifs coralliens

Les coraux durs vivent en colonies.

Les coraux durs construisent les récifs coralliens car :

- Les coraux sont liés entre eux.

- Ils partagent un système digestif et un squelette calcaire externe, l’exosquelette.

On compte près de 850 espèces de coraux constructeurs de récifs.

Les récifs coralliens ne couvrent que 0,2% de la surface des océans mais ils abritent 30% de la biodiversité marine.

Entre 1 et 4 millions d’animaux et de plantes vivent, mangent et se reproduisent dans les récifs coralliens.

Les coraux mous peuvent aussi vivre dans les récifs coralliens.

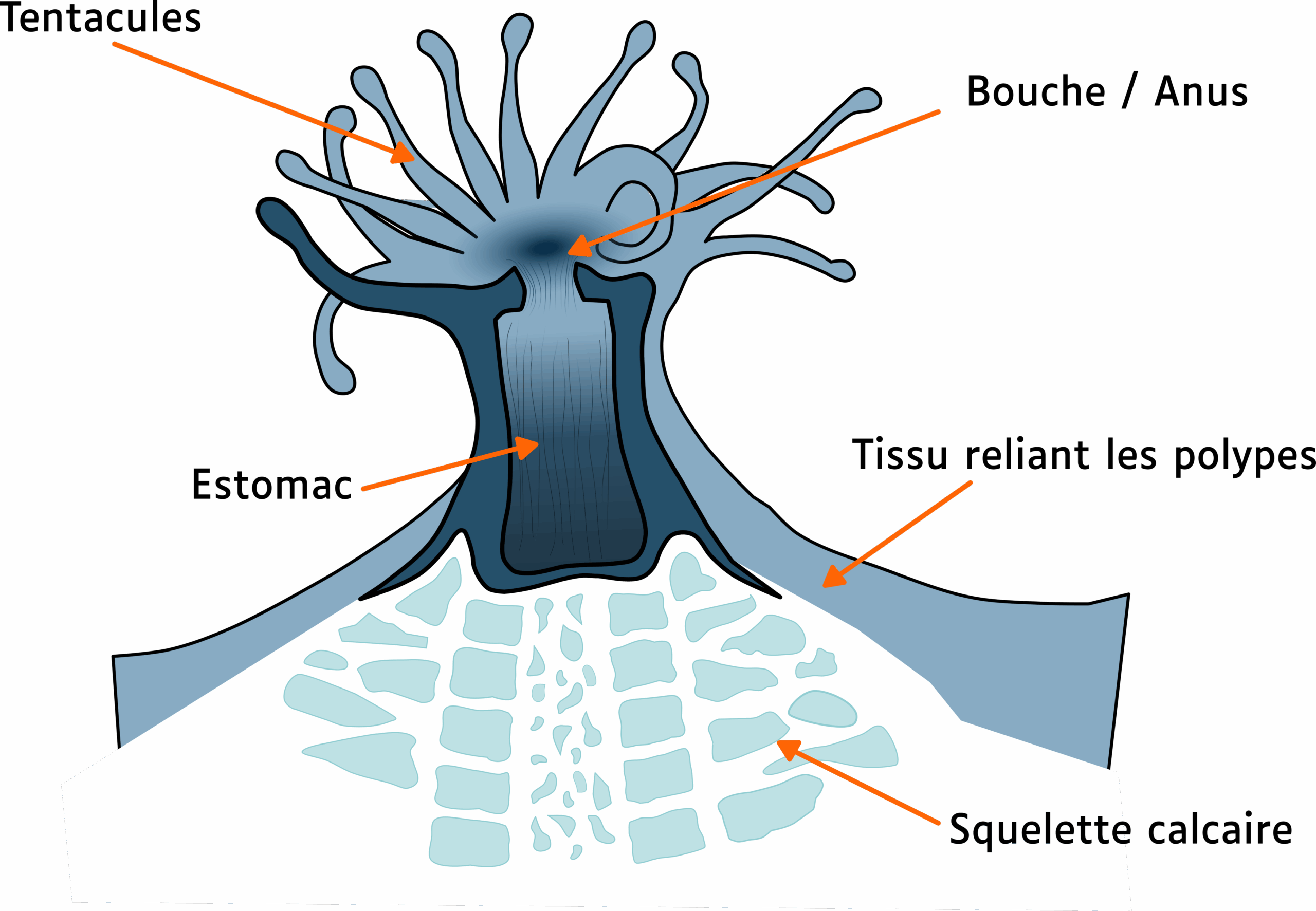

À quoi ressemblent les coraux durs ?

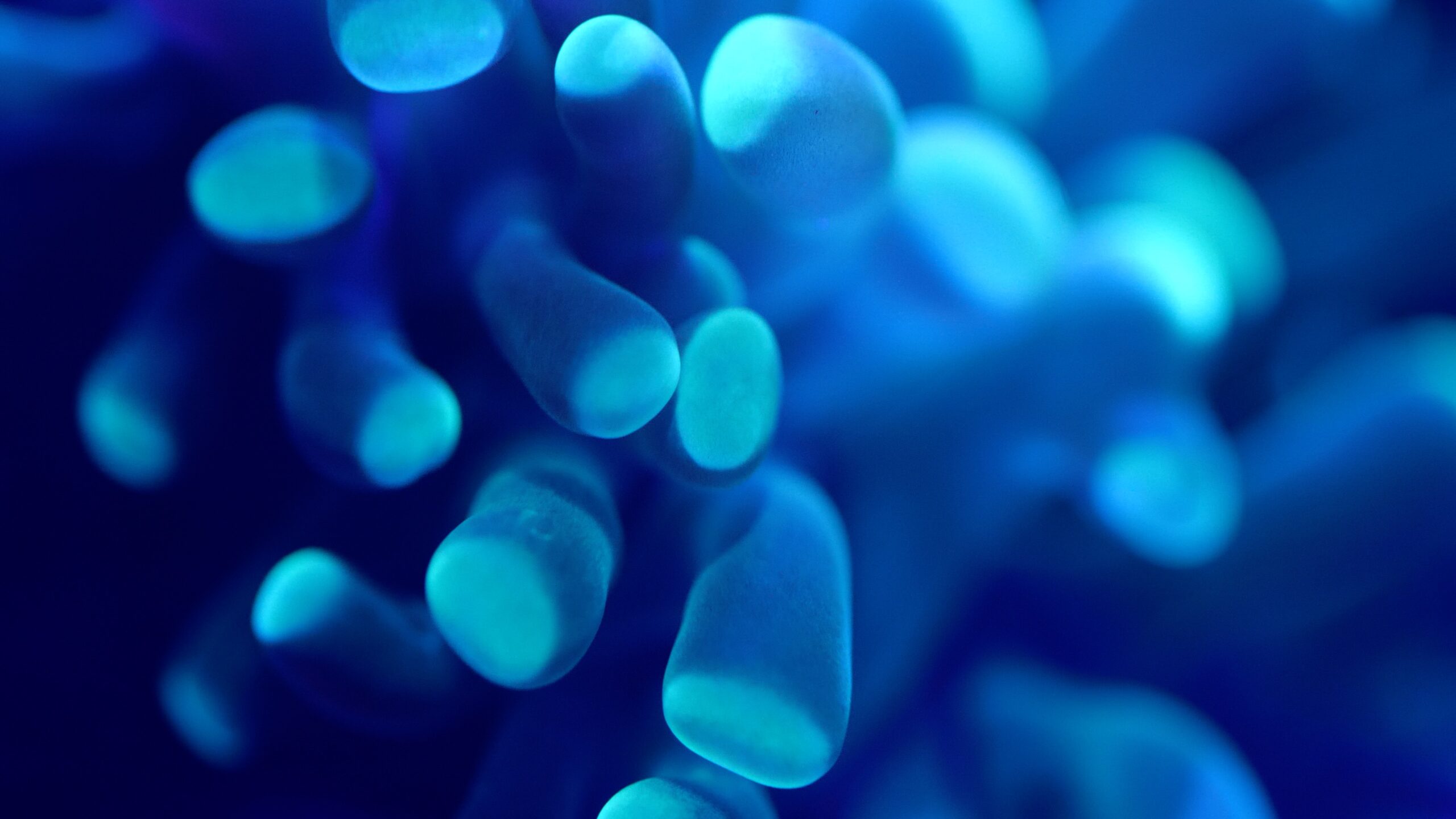

Le plus souvent, le polype est la structure de base du corail dur.

Il ressemble à une minuscule anémone de mer « percée » en son centre.

L’orifice est à la fois la bouche et l’anus de l’animal. Le disque central est entouré de tentacules.

Le corail dur a un squelette de calcaire.

Le corail le plus imposant connu à ce jour mesure 13 mètres de diamètre et 7 mètres de hauteur.

Baptisé « Big Momma », il vit dans le sanctuaire marin des Samoa, Pacifique, et aurait entre 800 et 1 300 ans.

Vue 360° de Big Momma © The Ocean Agency / Ocean Image Bank

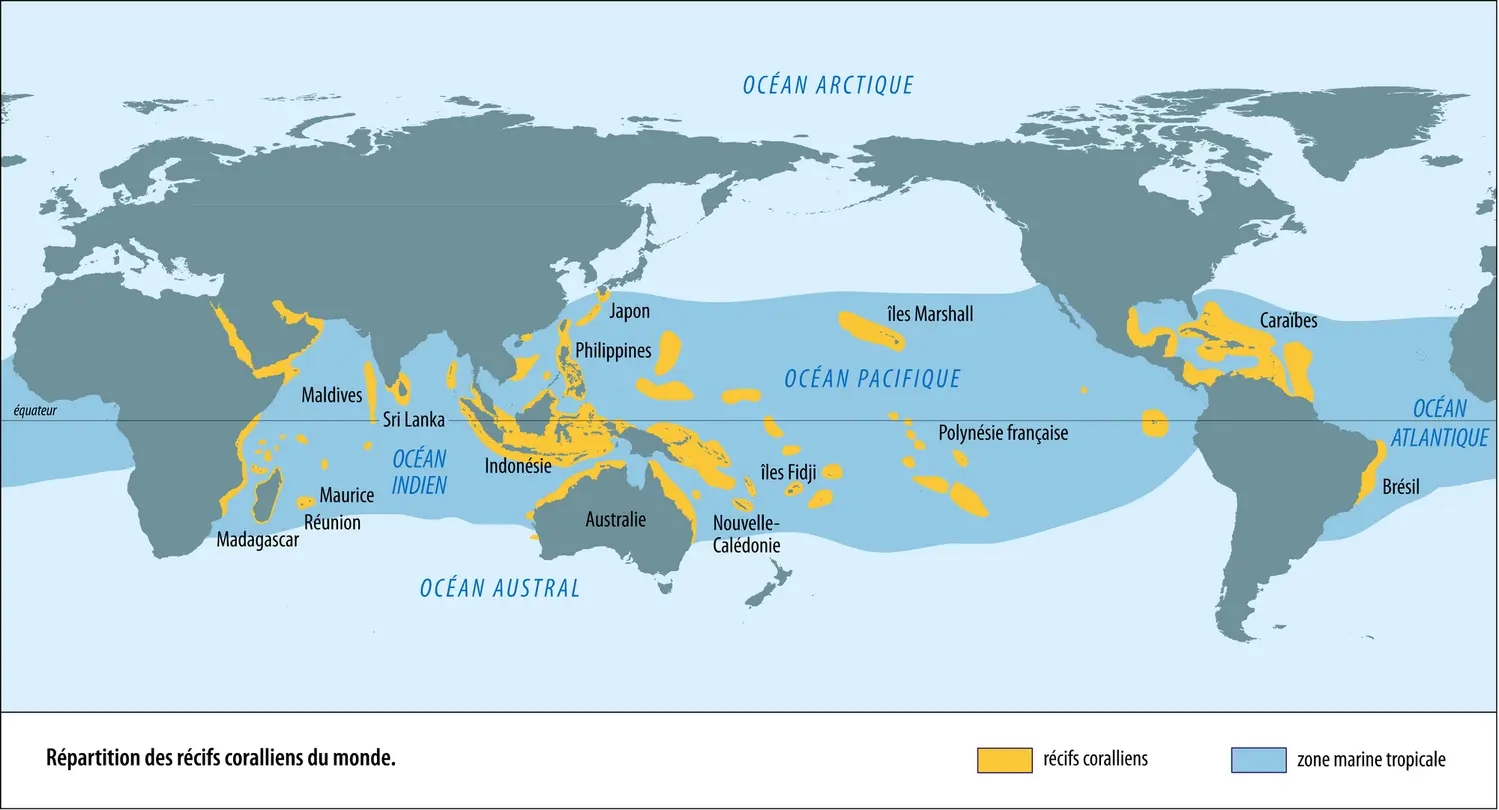

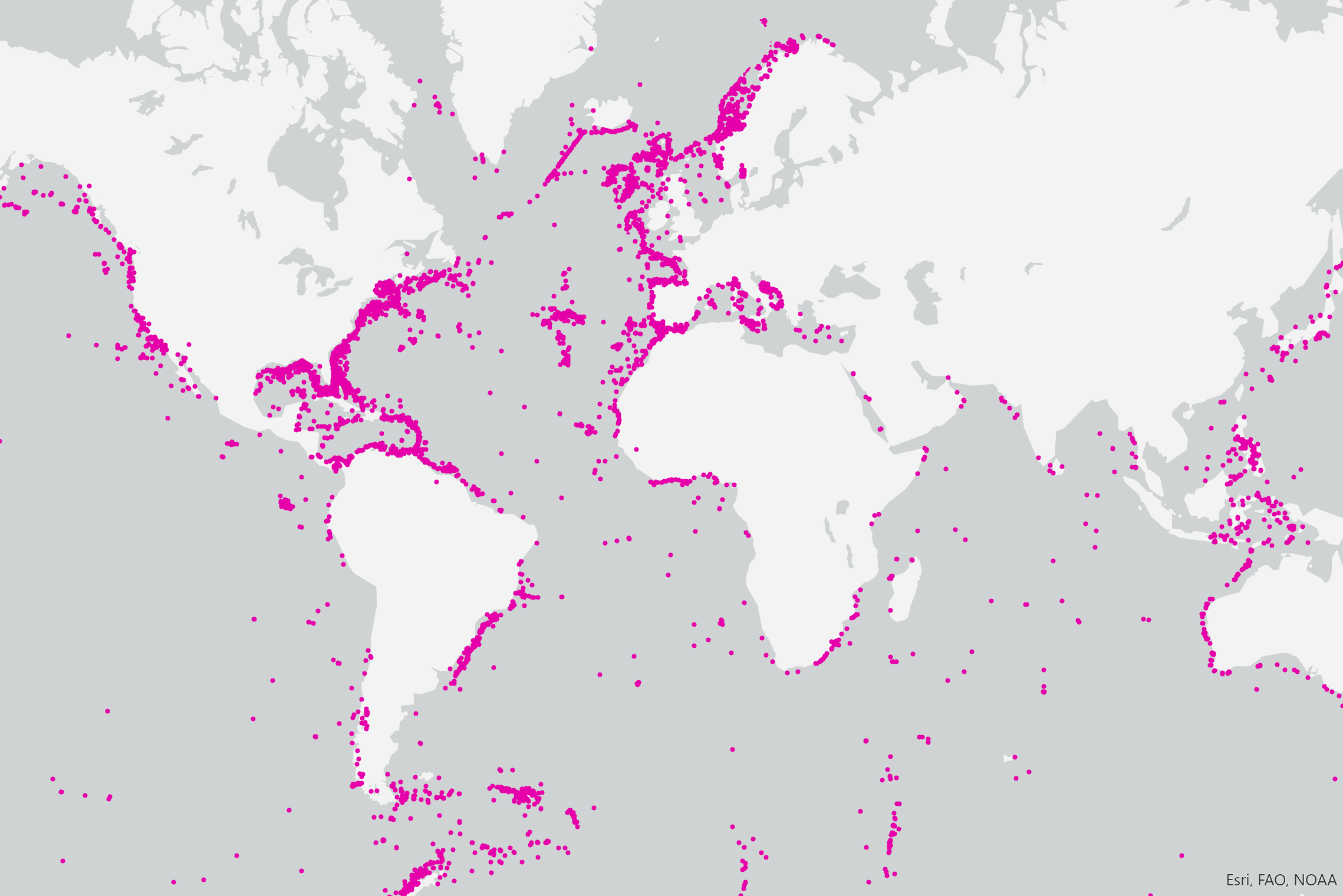

Où se situent les récifs coralliens ?

Les colonies de coraux durs s’installent en général le long des littoraux tropicaux.

Cet environnement est propice à leur développement car :

- La température de l’eau descend rarement sous les 20°C

- L’eau est peu profonde

- La lumière pénètre bien dans l’eau.

Les récifs coralliens sont présents dans les océans :

- Pacifique

- Indien

- Atlantique

La Grande Barrière de corail en Australie est la plus vaste construction animale de la planète.

1 600 espèces différentes peuplent les 2 600 kilomètres de cette barrière, visible depuis l’espace !

Récifs de la Grande Barrière de Corail vus depuis la Station spatiale internationale. © NASACaption – M. Justin Wilkinson, Jacobs Contract at NASA-JSC

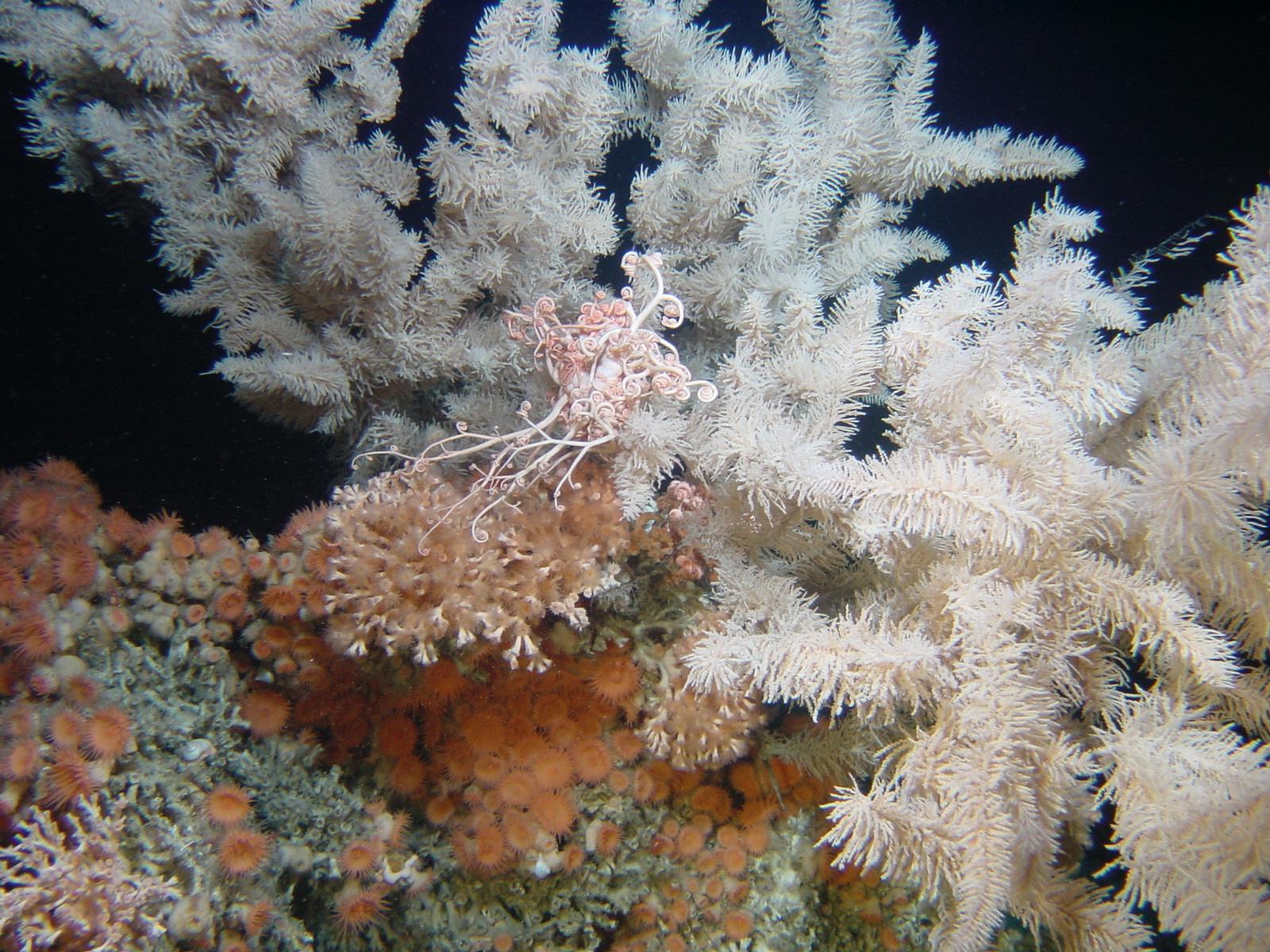

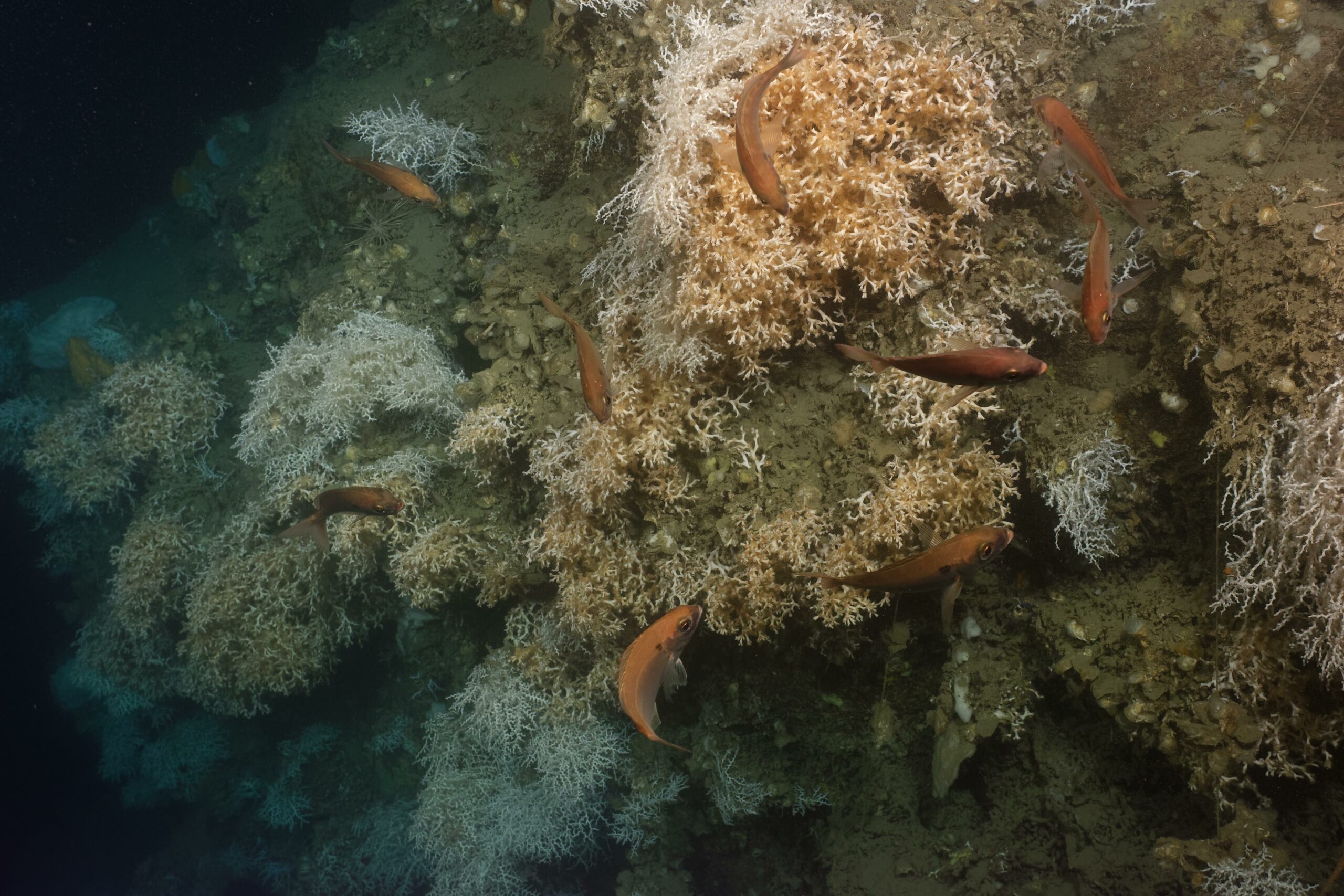

Et les eaux froides ?

De nombreuses espèces de corail vivent dans les eaux froides.

Des récifs coralliens d’eau froide ont été découverts sur l’ensemble des océans de la planète.

Les coraux d’eau froide se développent :

- à des températures faibles, entre 2 et 14°C

- en général sans lumière

- de 30 à 1 000 mètres de profondeur et jusqu’à 3 600 mètres pour certaines espèces comme Desmophyllum pertusum !

Ils vivent isolés ou en colonies.

Certains récifs coralliens d’eau froide ont plus de 8 000 ans !

Dans les récifs, on trouve plusieurs types de coraux d’eau froide.

Pour survivre dans le froid et sans lumière, les coraux d’eau froide puisent leur nourriture dans l’eau environnante.

Ils se nourrissent :

- de la matière organique en suspension dans l’eau

- du zooplancton*

Que mange le corail ?

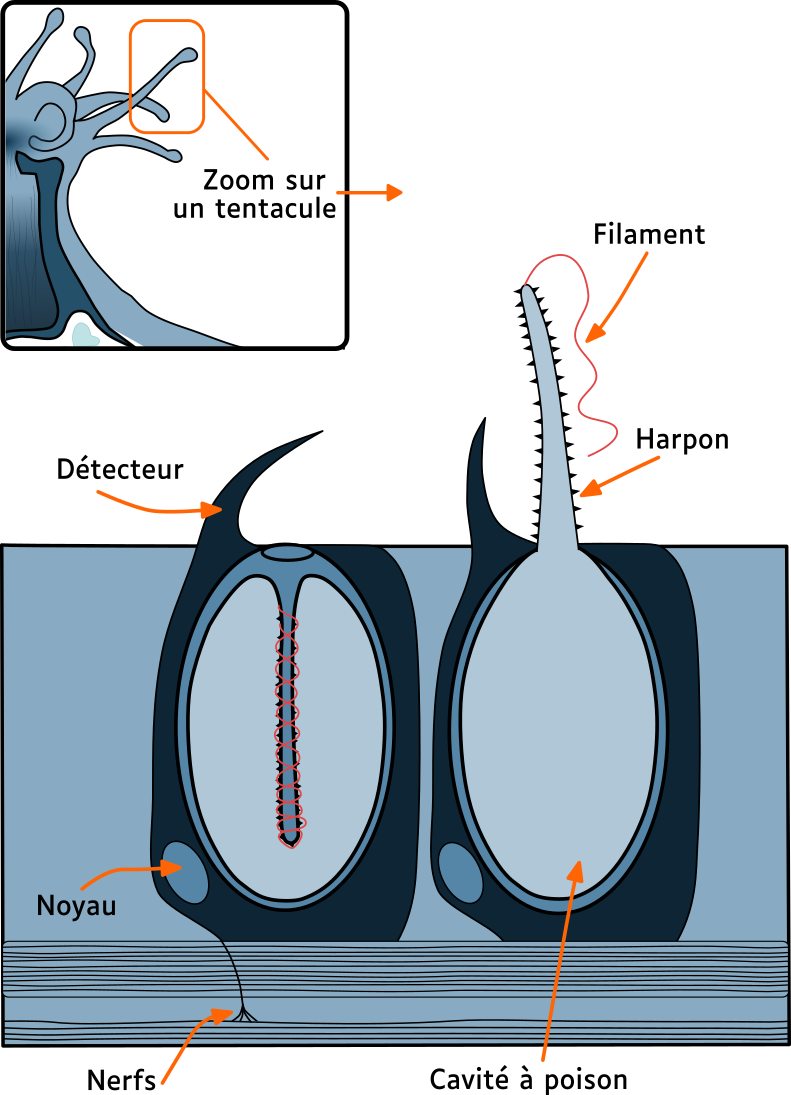

Le corail se nourrit de zooplancton.

- le corail attend qu’une proie effleure ses tentacules

- le corail lance un harpon sur sa proie avec des filaments microscopiques

- les filaments microscopiques ont un poison

- le poison paralyse la proie

- les tentacules du corail ramènent la proie dans sa bouche

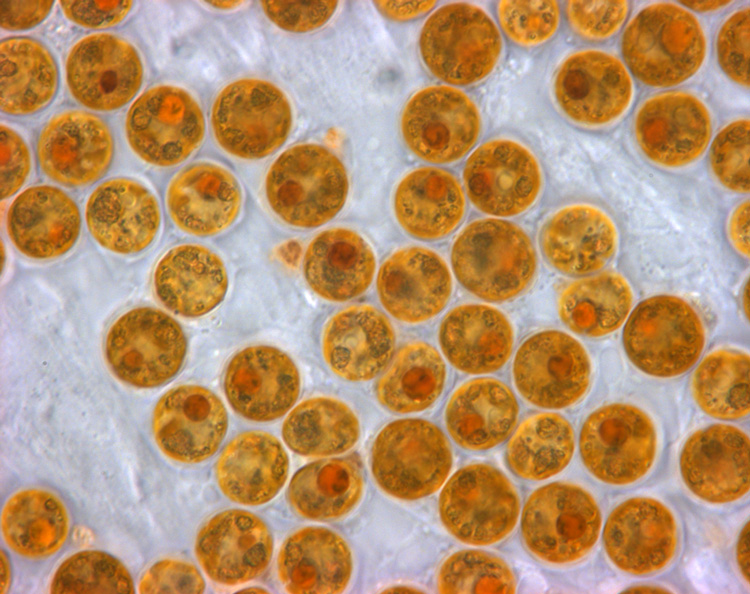

Pour se développer, le corail vit en symbiose* avec des algues microscopiques.

Ces algues microscopiques s’appellent des zooxanthelles*.

Les zooxanthelles apportent aussi de la nourriture au corail.

Les zooxanthelles apportent aussi de l’oxygène au corail.

Ce sont elles qui donnent au corail ses couleurs.

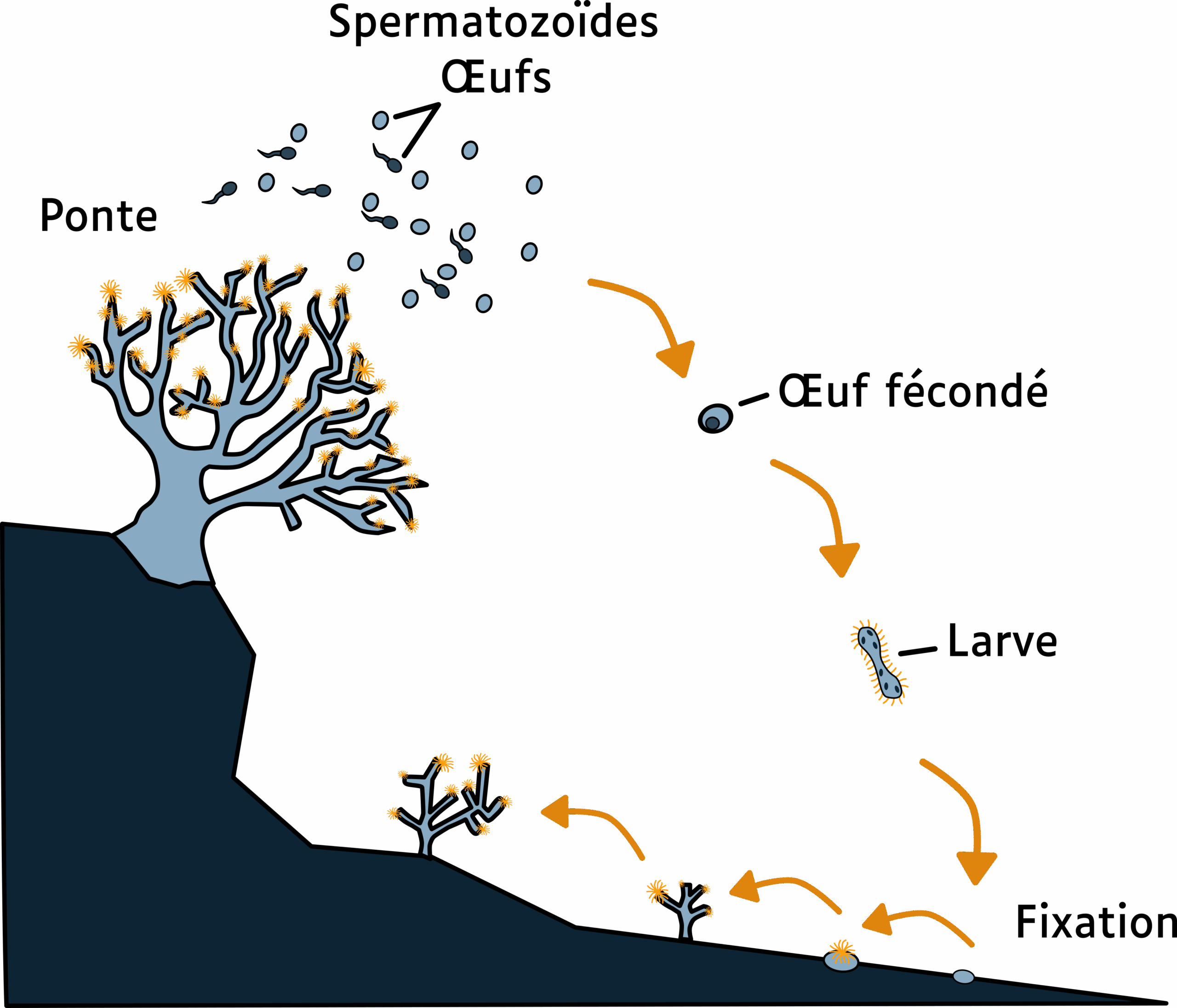

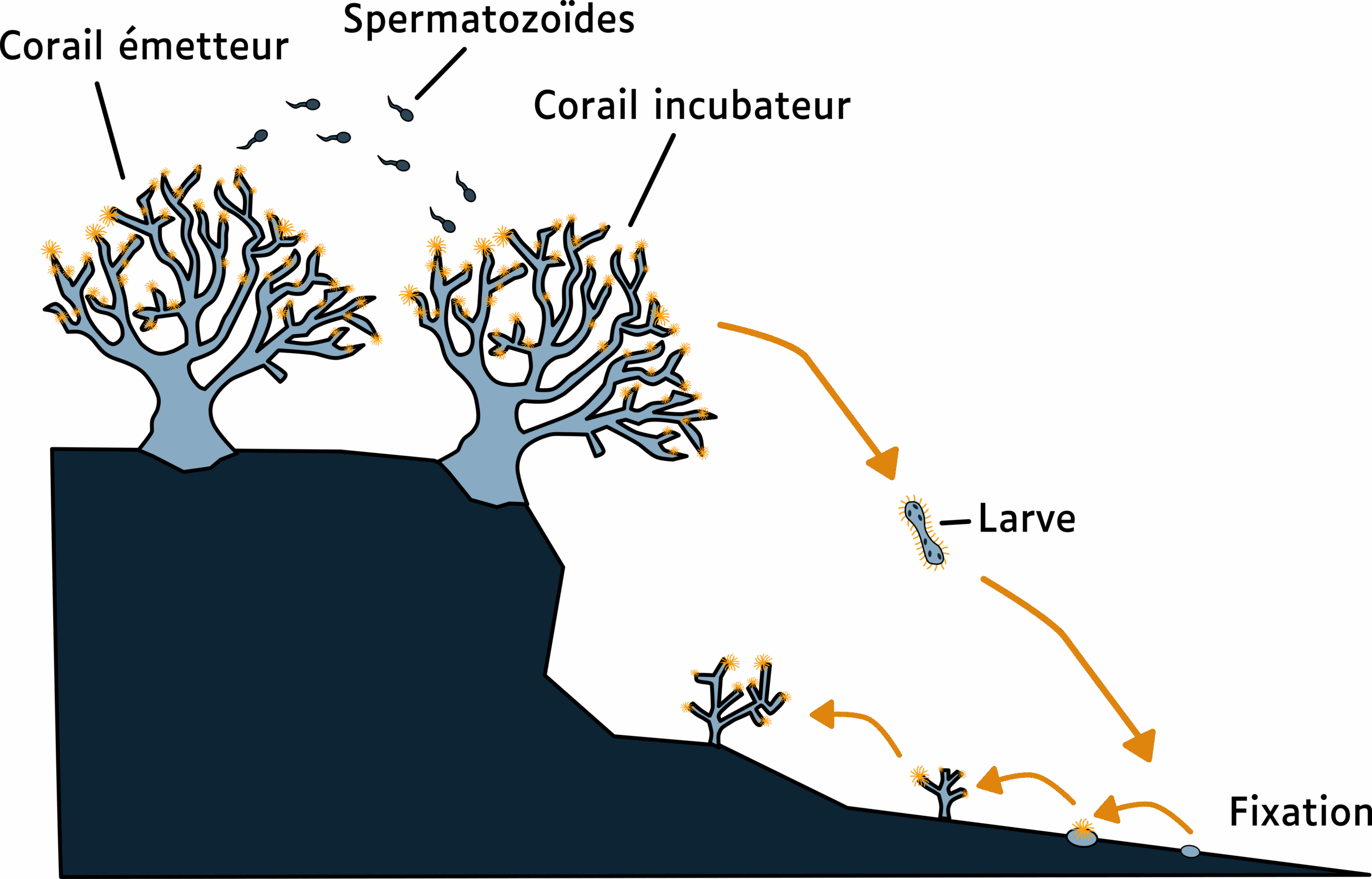

Comment se reproduit le corail ?

La plupart des coraux sont hermaphrodites*.

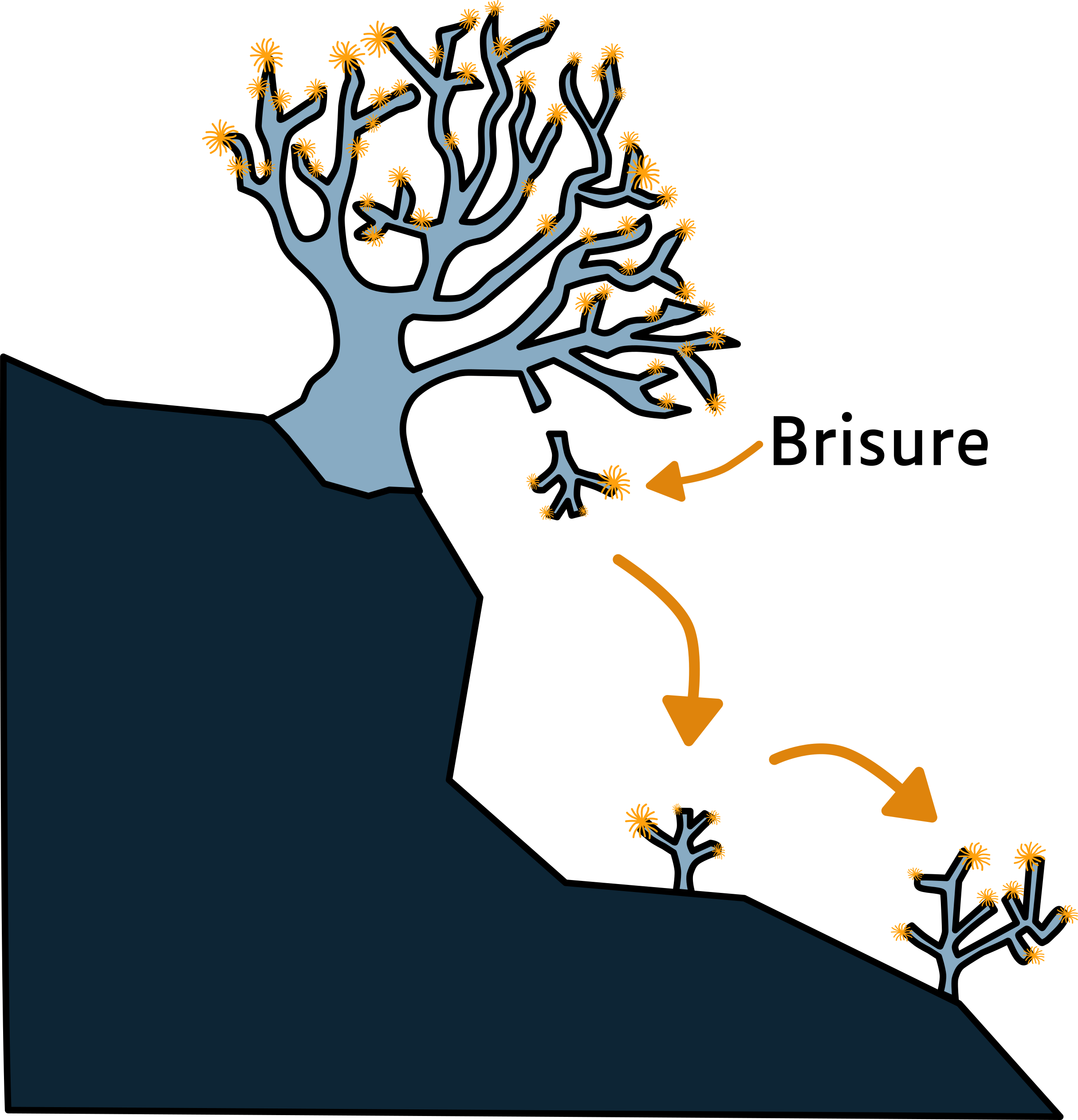

Le corail se reproduit de différentes façons selon les espèces.

Les périodes et cycles de reproduction sont liés aux cycles lunaires.

La reproduction peut être :

|

Asexuée :

Ce type de reproduction est appelé bouturage* naturel. |

Sexuée et externe :

Pour assurer la survie des larves, les pontes sont massives et ont lieu simultanément : un évènement spectaculaire ! |

Sexuée et interne :

|

Du corail au menu

Le corail a des prédateurs naturels : il est au menu d’une centaine d’espèces de poissons dits corallivores*.

Le poisson-perroquet par exemple, a une bouche en forme de bec parfaitement adaptée pour croquer les récifs.

Il extrait les polypes et les zooxanthelles du corail, puis recrache le calcaire.

Mais le plus redoutable des prédateurs naturels du corail est l’étoile de mer Acanthaster planci.

Cet animal couvert d’épines prolifère sur les récifs.

Elle liquéfie les polypes pour les boire.

Elle peut détruire des récifs entiers !

Son principal prédateur est un mollusque gastéropode appelé le triton géant. Mais il disparait peu à peu :

- Les jeunes sont mangés par les coraux

- Les adultes sont pêchés pour leur chair et leur coquille

Le corail en danger

Comme la plupart des animaux marins, le corail est menacé par les activités de l’Homme :

- Surpêche: les espèces qui vivent sur les récifs sont trop pêchées. Sans elles, les algues prolifèrent sur les coraux et les asphyxient peu à peu.

- Destruction: dans certaines régions d’Asie du Sud-est, les pêcheurs utilisent des explosifs et du poison. Ces techniques détruisent les récifs.

- Réchauffement climatique *: l’acidification* des océans est catastrophique pour les coraux. Le rapport spécial Océan et Cryosphère du GIEC précise que si le réchauffement climatique atteint 2°C, 99% des récifs coralliens disparaitront d’ici la fin du 21e siècle.

- Pollution :

- les rejets agricoles diminuent la luminosité sous l’eau. Ils empêchent la photosynthèse des zooxanthelles, indispensable à la survie des coraux.

- les micro et macro-déchets plastiques empêchent le corail de se nourrir.

- Exploitation: Le calcaire des squelettes de coraux est transformé en chaux par l’industrie du bâtiment. Cette matière première est surexploitée car elle est gratuite et à portée de main.

Lorsque la symbiose du corail et de ses zooxanthelles est interrompue, le tissu du corail redevient transparent et laisse apparaitre son squelette blanc.

Ce phénomène est appelé blanchissement des coraux.

Blanchissement © David Burdick / NOAA

Le blanchissement a été observé pour la première fois au début du 20e siècle.

Il s’accélère depuis les années 1980.

Les bienfaits du corail

Les coraux sont une source d’inspiration pour la science.

Ils ont de nombreux bienfaits :

- Les coraux mous du genre Palythoa produisent des toxines* utilisées pour lutter contre des cancers.

- Plus de 600 millions de personnes dans le monde vivent grâce aux récifs coralliens, avec la pêche et le tourisme

- Les récifs sont des barrières naturelles. Ils protègent les littoraux :

- de l’érosion*

- de la houle

- des tempêtes

- des tsunamis

Comment protéger le corail ?

- Lutter contre le réchauffement climatique

- Encadrer la pêche pour limiter la prolifération des espèces nuisibles

- Restaurer les récifs endommagés avec le bouturage*

- Préserver les espèces : le Centre scientifique de Monaco et le Musée Océanographique de Monaco ont pour objectif de créer un conservatoire mondial du corail. Avec l’aide des aquariums publics du monde, le Conservatoire Mondial du Corail pourrait héberger jusqu’à 1 000 espèces différentes.

La France des coraux

La France est le 4e pays corallien du monde.

Elle « possède » des récifs dans les principaux océans :

- Océan Atlantique : Guadeloupe et Martinique

- Océan Indien : La Réunion, Mayotte

- Océan Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française

Cela représente 60 000 km² de récifs et lagons, soit 10 % de la surface mondiale.

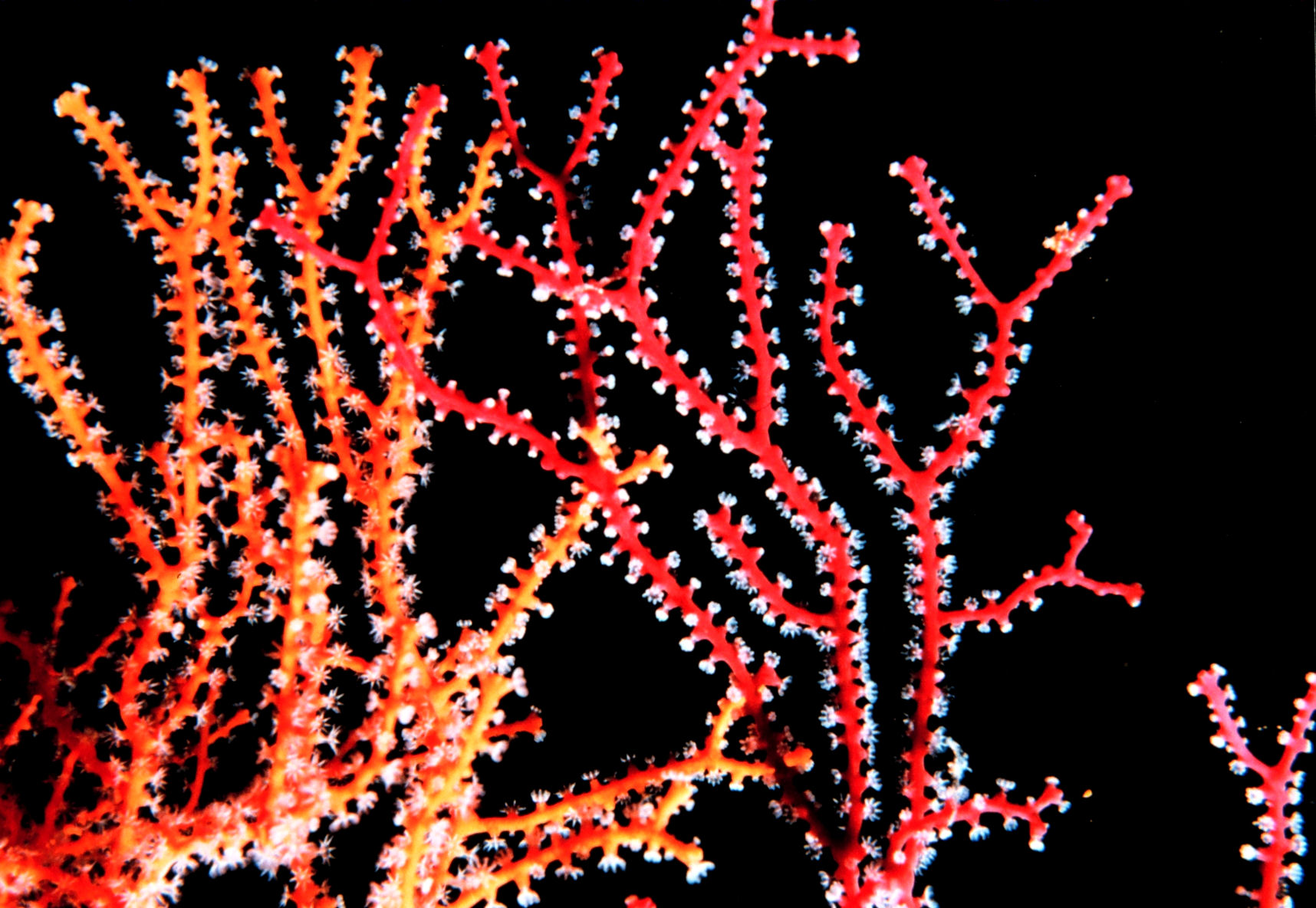

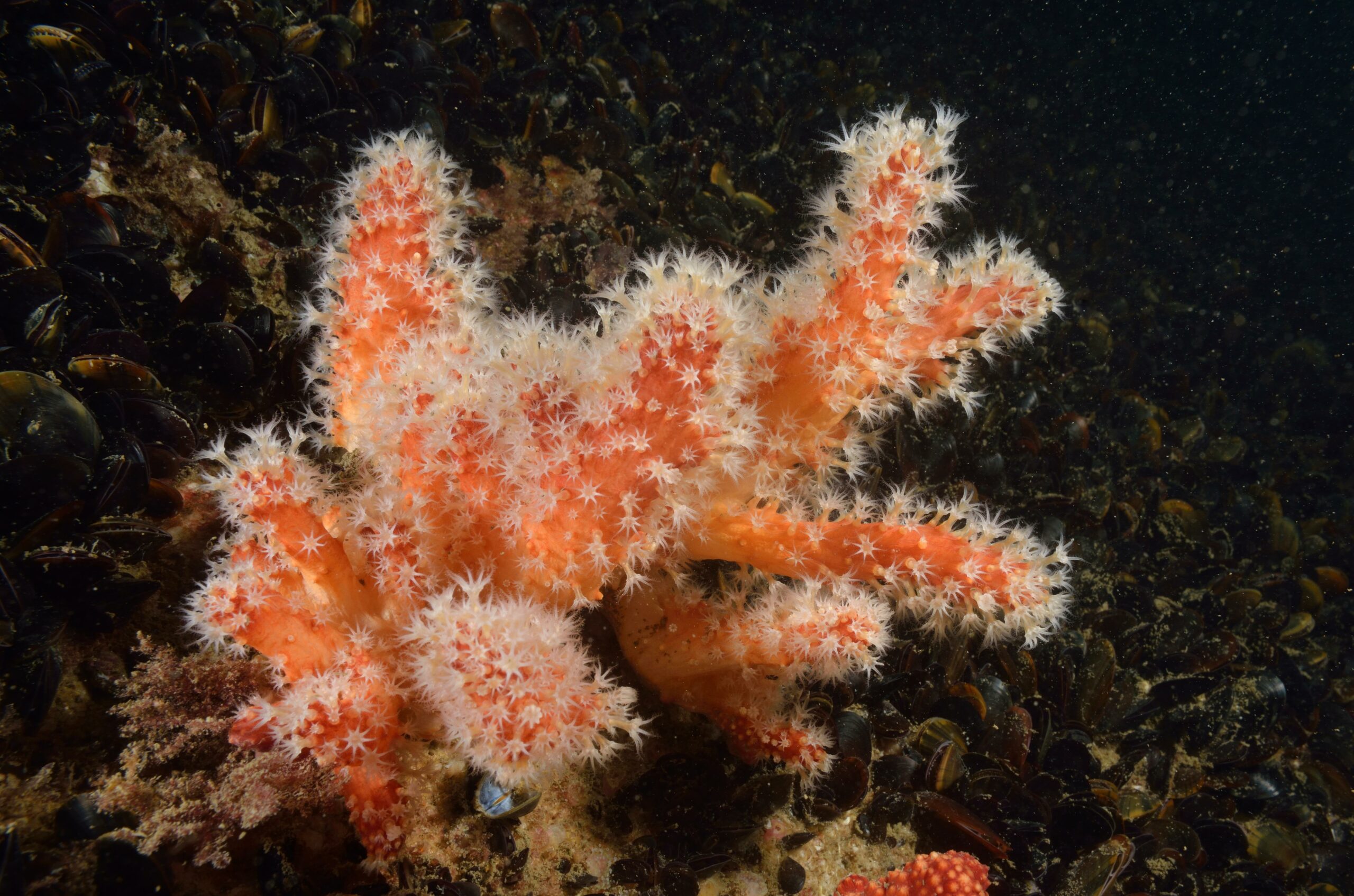

En France métropolitaine, le corail se développe aussi : la Méditerranée abrite des coraux durs et des coraux mous, comme le corail rouge dont la couleur vive est recherchée en bijouterie.

Sur la façade Atlantique, des colonies de coraux d’eau froide construisent des récifs sous-marins.

La mer de la Manche a aussi des coraux comme l’Alcyon rouge – Alcyonium glomeratum.

Ce corail mou vit en colonies de 10 à 15 cm.

GLOSSAIRE

Acidification : Dissolution dans l’Océan du dioxyde de carbone rejeté dans l’air. L’Océan devient plus acide.

Bouturage : Développement d’un organisme à partir d’un fragment brisé. Le bouturage peut être naturel ou artificiel.

Corallivore : Qui se nourrit de corail.

Érosion : Phénomène naturel. Les sédiments sur le littoral disparaissent avec les marées, tempêtes, activités humaines. La côte recule vers la terre petit à petit. L’érosion s’accélère avec le réchauffement climatique.

Hermaphrodite : Organisme à la fois mâle et femelle.

Lagon : Étendue d’eau en général peu profonde, située entre le littoral et un récif corallien.

Photosynthèse : Processus chimique utilisé par les végétaux. Ils fabriquent des matières organiques grâce à la lumière, en absorbant le gaz carbonique de l’air et en rejetant de l’oxygène.

Symbiose : Alliance durable entre deux organismes différents, où chacun bénéficie de la présence de l’autre.

Toxine : Poison créé par un organisme.

Urticant : qui provoque une sensation de brulure ou piqûre au contact.

Zooplancton : animaux microscopiques.

Zooxanthelles : algues microscopiques de la famille du phytoplancton.

Documentaliste à la Médiathèque de La Cité de la Mer