Leurs habitations sont rectangulaires avec un toit de chaume, et sont entourées par des prairies cultivées. Ce peuple très largement paysan vit de l’agriculture et de l’élevage d’animaux domestiques.

Il compte également dans ses rangs de nombreux artisans : travail du fer et des métaux, tissage, moulage de céramiques… Cet artisanat a également une fonction économique : bijoux, parures, les orfèvres fabriquent des objets de grande valeur destinés à la vente

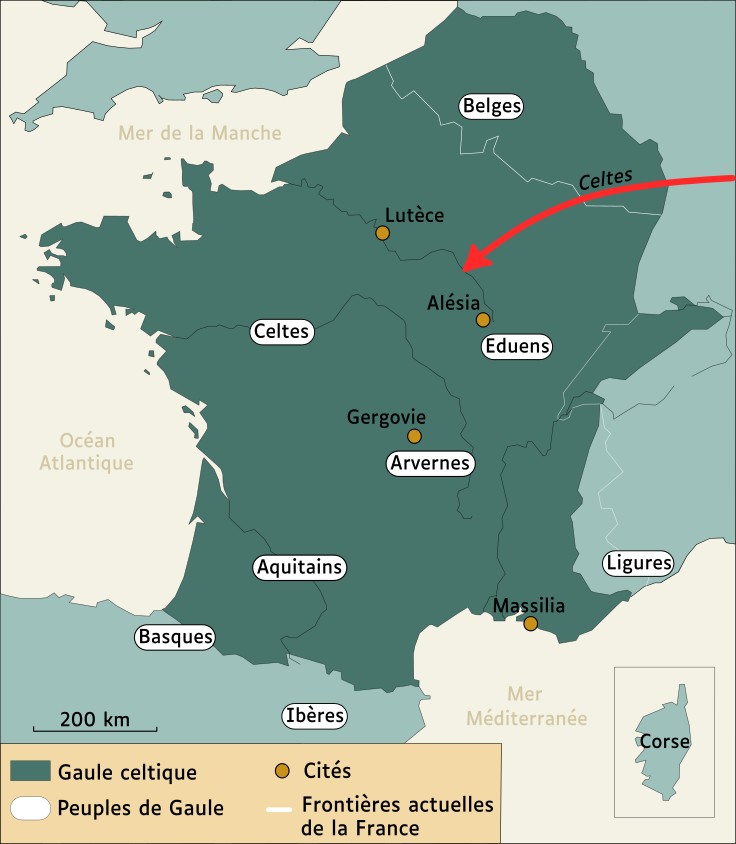

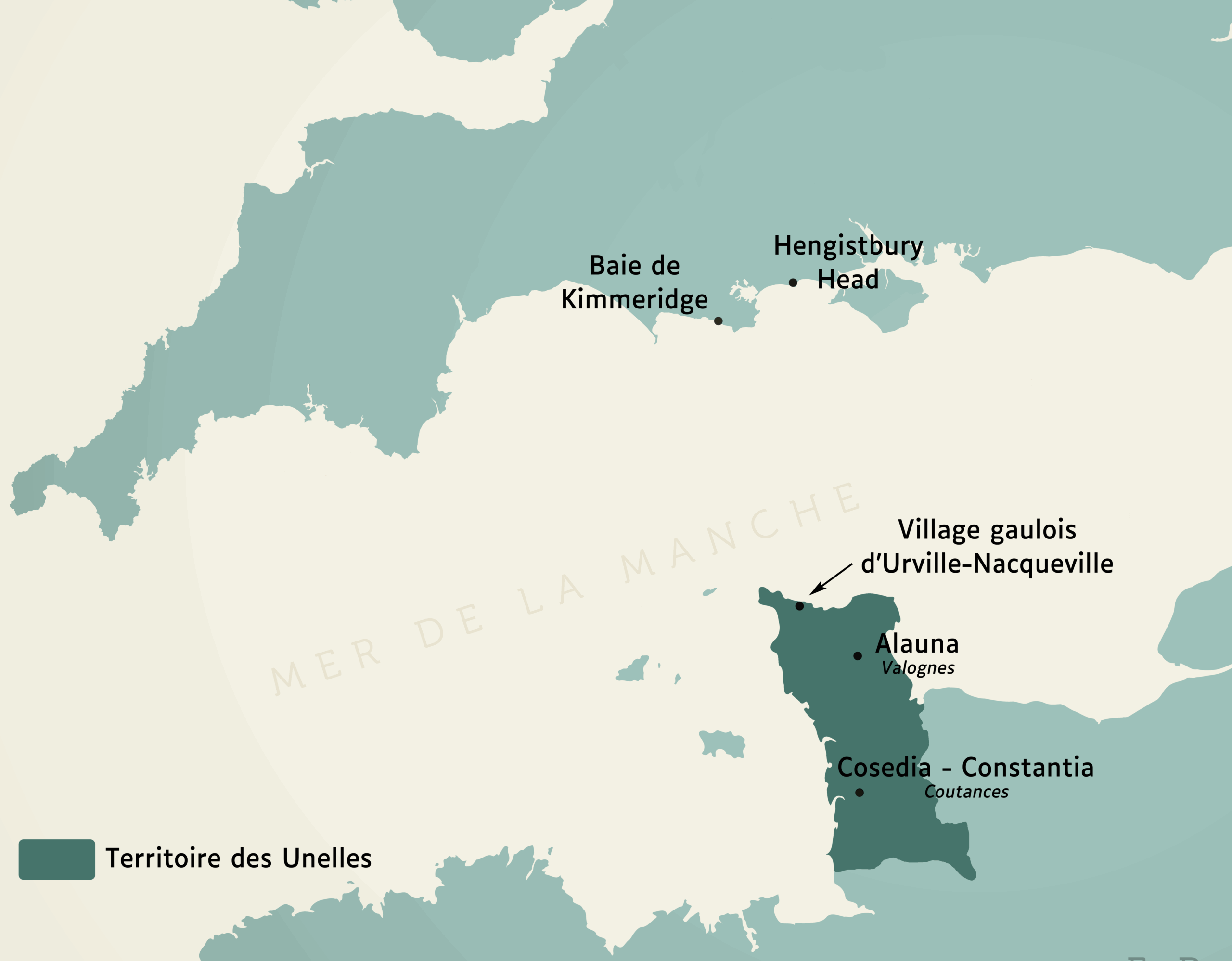

Mais contrairement à d’autres peuples voisins, les Unelles vivent au bord de la mer. Installés sur le littoral, ils sont donc également pêcheurs et vivent des ressources marines. Les vestiges retrouvés sur la côte indiquent que ce peuple est très lié à ses voisins d’outre-Manche. Le commerce maritime est régulier avec les celtes du sud de l’Angleterre, et ces échanges permettent aux peuples de tisser des liens étroits, au-delà de l’entente commerciale.

Un village gaulois sous le sable

Les premières traces de vestiges gaulois sur la plage d’Urville-Naqueville dans le Cotentin, Manche, apparaissent à la fin du 19e siècle. L’érosion, les tempêtes, les aménagements urbains révèlent des fragments – notamment des bracelets de lignite – qui attirent l’œil des archéologues.

Il faut toutefois attendre 2009 pour voir les premières fouilles organisées et les vestiges d’un village implanté sur le littoral voir le jour. Assez étendu, ce petit port aurait été occupé sur une courte période de deux ou trois générations, avant d’être peu à peu abandonné.

Le site se compose d’une longue plage à l’ouest et d’un massif rocheux encadrant une baie à l’est. Un cordon dunaire sépare la plage d’une plaine. À l’époque des Gaulois, le village se trouve donc aux portes de la plage, entouré de prairies et parcelles cultivées.

Les vestiges sont remarquables à plus d’un titre, et révèlent les liens étroits entretenus par les Gaulois avec la mer et avec leurs voisins anglais. Qu’il s’agisse de pêche, de commerce ou d’artisanat, les ressources marines ont été exploitées et ont favorisé les échanges commerciaux et culturels.